眼科

眼科からのお知らせ

<眼科よりお知らせ> 2024年5月25日(土)より眼科を再開しました 当面、土曜日午前診のみですが、どうぞよろしくお願いいたします。

| |||||||||||||||||||||

担当医表

| |||||||||||||||||||||

| 初診の方は、ご自分で自動車やバイクを運転しての来院はお控えください。 初診の場合は検査のために薬を使うことがあります。 薬を使った場合、いつもより眩しいあるいは焦点が合いにくいといった症状が数時間続き、その間ご自分で自動車やバイクを運転しての帰宅は出来なくなってしまいます。 初診の方は運転しての来院はお控えください。 お子様が近視でお悩みの方・学校健診で視力の低下を指摘された方 目薬で近視の進行を抑える治療があります 低濃度アトロピン点眼液(マイオピン)を1日1回就寝時に点眼する事により近視の進行を抑制すると言われています 治療の相談は毎週(土)眼科診察日に受診して下さい | |||||||||||||||||||||

| 視野検査について 完全予約制です。 予約をキャンセルまたは変更する場合、予約時間に遅れそうな場合は必ずご連絡をお願い致します。 | |||||||||||||||||||||

| コンタクト処方箋について 以前からお使いのコンタクトがある方のみ処方箋のお渡しを行っております 度数のわかるものをお持ちください 1dayのコンタクトをお使いの方は診察当日は装着しないで来てください 当院でのコンタクトの販売は行っておりません 眼鏡処方箋のお渡しも行っております ※コンタクト処方箋、眼鏡処方箋のお渡しには眼科の診察が必要です | |||||||||||||||||||||

| 花粉症(スギ)の対策を始めましょう スギ花粉の飛散時期は1~5月です(ピークは2~4月)。 花粉飛散時期の約2週間前、または症状が少しでもあらわれたら、抗アレルギー点眼薬による治療を始めますと、 花粉飛散ピーク時の症状が軽くなります。毎年花粉症がひどい方は、症状があらわれる前に眼科を受診することを おすすめします。 |

眼科チームより

疲れ目、乾燥感などの日常生活の症状から、緑内障や白内障、糖尿病網膜症などの検査・治療まで行っております。

当院は健康診断にも力を入れており、早期の対応・治療を行うように努めています。

平成27年6月に最新機器OCT(光干渉断層計)を導入し、緑内障や眼底疾患の早期発見やより詳しい病状を知ることが可能となりました。

高度な医療が必要と判断した場合には、適切な医療施設へご紹介いたします。

まずは些細と思われることでもお気軽にご相談ください。

医師のご紹介

| 氏名 | |

| モットー | |

| 専門分野 | |

| 略歴 | |

| 認定資格 | |

| 所属学会等 |

眼科の診療内容

| 一般眼科 | 白内障 緑内障 糖尿病網膜症 加齢黄斑変性 結膜炎 アレルギー ものもらい ドライアイ 眼けん痙れん 眼底疾患 斜視 眼鏡処方(※ダイビング用ゴーグルの処方は行っておりません) など |

|---|---|

| コンタクト | 以前からお使いのコンタクトのある方のみ処方箋のお渡しを行っております |

環境・設備

清潔・安心の環境と設備

【設備】

- OCT(光干渉断層計)

- 眼底カメラ

- ハンフリー視野計

- 角膜曲率半径・屈折検査

- 眼圧測定器 など

☆☆ 眼の病気・豆知識

【目次】

・花粉症は、発症2~4週間前からの治療が効果的

・乱視(らんし)ってなに?

・老眼鏡をかけると老眼が進行するのでしょうか

・気づかないうちに進行する病気・・・糖尿病網膜症

・涙目なのにドライアイ!?

・ステロイド薬は、良い薬? それとも 怖い薬?

・眼科でよく行う検査について

・目を洗うことは、いいことなのでしょうか

・目の前に虫や糸くずのような浮遊物が見えたとき

・学校で視力低下を指摘されたら?

・目薬をさした後、目をパチパチしてはダメ?

花粉症予防は、発症2~4週間前からの治療が効果的

【花粉症とは】

目は常に、アレルギーの誘因となる抗原(アレルゲン)にさらされている状況にあります。

アレルゲンの主な種類には、スギ・ヒノキ・ハンノキ・ブタクサ・ヨモギ、他にはダニ・カビ・ホコリ・動物の毛などがあります。

日常生活でそういったアレルゲンを認識して、注意と対策が必要になります。

花粉症も花粉によって引き起こされるアレルギーの一つです。

症状としては、目のかゆみ・充血・くしゃみ・鼻水などがあります。

【花粉症を防ぐために】

症状が出始める前に点眼や内服などの治療を開始すると、症状が抑えられます。

つらい症状を予防するために毎年症状が出る時期の2~4週間前に医療機関を受診してください。スギ花粉症であれば、1月の受診をお勧めします。

その他にも、

・外出する前には帽子やスカーフ・マスクなどを身につける

・家に入る前に衣服やカバンに付いた花粉をはたいて落す

・目に付いた花粉は人工涙液(涙の成分に似た目薬)で洗い流す

など、少しの心がけで花粉症の症状をより軽くすることが出来ます。

乱視(らんし)ってなに?

乱視の主な原因は角膜や水晶体の歪みによるものです。

人間の目はキカイではありませんから、実際には、正常な眼も大なり小なり歪みがあるのが普通です。

このような歪みがあると焦点は1箇所に集まらなくなり、像がぼけて見えます。

大部分の乱視は、近視や遠視と同じように補正レンズで矯正できますので心配要りません。

一方で水晶体や角膜の病気などが原因で起こった不正乱視は、治療を必要とすることもあります。

眼鏡をかけても、ブレて見える場合には目の病気が原因かもしれませんので眼科医に相談して下さい。

(病気が原因の乱視は、治療後も眼鏡でブレを矯正することが困難な場合もあります)

老眼鏡をかけると老眼が進行するのでしょうか

よく老眼が進行をすることを気にして老眼鏡をかけない人がいます。

老眼鏡を使うと本当に老眼が進行するのでしょうか?

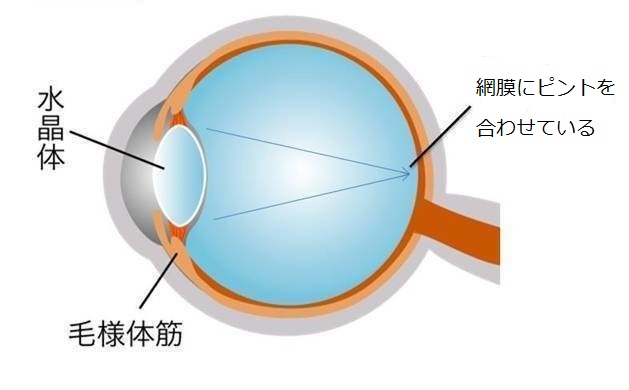

目は、毛様体筋が水晶体と呼ばれるレンズの厚さを調節して網膜にピントを合わせています。水晶体は近くを見るときは厚くなり、遠くを見るときは薄くなります。

年を重ねると、この水晶体の弾力がなくなり、また毛様体筋の働きも低下するので、ピントが合いづらくなるのです。

この目の機能の老化は、自然に進行するもので、老眼鏡を使わないことで防ぐことは出来ません。

よく老眼鏡をはずしたときに、ぼやけて見えることがあり、老眼が進行したように感じられることがあります。これは 老眼鏡をかけているときは目がリラックスしているので、はずしたときもその状態か続くためにぼやけるように感じているのです。

反対に、老眼が進行しても、老眼鏡をかけず頑張っていると、目が無理にピンとあわせをしようとし、常に目を緊張させ続けることになります。その結果、疲れが蓄積し、目の痛みや頭痛等の原因にもなってしまいます。

老眼になったら、無理をせず眼鏡をかけるようにしてください。

なお、老眼かな?と思っても、緑内障や白内障などの病気による症状のこともあります。

自己判断せず、一度は眼科を受診して下さい。

気づかないうちに進行する病気・・・糖尿病網膜症

自覚症状がなく進行する目の病気の代表が、糖尿病網膜症です。

糖尿病網膜症とは、糖尿病に合併する目の疾患です。

目の一番奥には網膜という神経の膜があり、多くの毛細血管が走っています。糖尿病の患者さんの血液は、糖が多く固まりやすい状態になっているため、毛細血管を詰まらせたり、血管の壁に負担をかけて、眼底出血をしたりします。そのため、血液の流れが悪くなり、網膜に酸素や栄養素が不足し、これが糖尿病網膜症の原因となります。進行した場合には失明にいたる場合があります。

右の写真は、糖尿病網膜症の中期=「増殖前網膜症」の写真です。広範囲にわたる出血と、神経が障害されることによって現れる白っぽい斑点も目立ちます。ここまで進行してしまうと、レーザー等により網膜症の進行を阻止する治療が必要です。

ところが、このような状態になっても、患者さん本人は全く自覚症状がないことがほとんどです。

この段階で、適切な処置をし、病気の進行を止めなければ、網膜症はさらに重症化。失明と隣り合わせの状態になってしまいます。

糖尿病網膜症による失明を回避するには、治療のタイミングが大変重要です。

糖尿病の方は、自覚症状がない場合も 眼科での定期的な検査をお受けください。

涙目なのにドライアイ!?

現在、日本にはドライアイの患者さんが800万人から2200万人いると言われています。決して珍しい病気ではありません。

ドライアイは、その名のとおり目が乾く病気なのですが、患者さんの自覚症状は必ずしも目の乾燥感とは限りません。

目の疲れ、かすみ目、目に何か入っている感じ(異物感)などの様々な症状があります。

ドライアイで目が乾くと、目の痛みや目の表面の炎症などを引き起こします。それが刺激になって涙の過剰な分泌が起こり、かえって涙目になることもあります。

下の項目でチェックして下さい。

5つ以上当てはまるならドライアイの可能性があります。

【ドライアイの主な症状】

□眼が疲れやすい

□眼がごろごろする

□眼が乾いた感じがする

□眼が痛い

□ものがかすんで見える

□光をみるとまぶしい

□めやにが出る

□重たい感じがする

□何となく眼に不快感がある

□涙が出る

□眼がかゆい

□眼が赤い

さらに10秒眼を開けていられない、

まばたきの回数が多い(40回/分以上)なら、

そのさらに可能性が高いといえるでしょう。

ご参考のうえ、医師へご相談下さい。

ステロイド薬は、良い薬? それとも 怖い薬?

「ステロイド薬」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。

眼科でも点眼薬や眼軟膏として、しばしばステロイドを処方します。

とくにスギ花粉症が悪化するこの季節、眼科では抗アレルギー点眼と合わせてステロイド点眼も処方する機会が多くなってきました。

ところで、「ステロイド」というと、皆さんはどんな印象をもたれるでしょうか。

「よく効く薬」とか、逆に「強くて怖い薬」とか、

そんなイメージをもっている方が多いと思います。

ステロイドは主に炎症を抑える働きがあります。

強い炎症やなかなかよくならないシツコい炎症を伴う病気に対して、ステロイドを使うと、炎症が早く軽減することが多いです。その場合、患者さんにとっては「よく効くいい薬」との印象を受けるでしょう。

だた、ステロイドには副作用があります。

代表的な副作用は、ばい菌感染しやすくなったり、眼圧が上がり(眼球が硬くなり)緑内障になる危険が高くなったりすることです。

ですから、医師の管理の下、適切に使用しなければ、ステロイドは「強くて怖い薬」になってしまうこともあるのです。

そのため、当院では、基本的に、強力なバイ菌の感染が疑われる場合は、ステロイド点眼薬は処方しません。

また、ステロイド点眼や軟膏の使用が長期になる場合は、定期的に診察を受けていただいています。

ステロイドを怖い薬にしないために、医師の指導のもと、正しく使うようにしてください。

眼科でよく行う検査について

【屈折(くっせつ)検査】

器械の中をのぞくと、気球や家などの写真が、ぼやけたりはっきり見えたりします。

近視・遠視・乱視の大雑把な度数を調べるための検査です。

通常、視力検査の前に行います。

【眼圧(がんあつ)検査】

プシュッと風が出てきます。目の硬さ(眼圧)を調べます。

目の病気になると、眼圧が上がったり下がったりすることがありますので、目の状態を知る目安になります。

患者さんの病状により、より正確な眼圧を知りたいときには、診察室で目に直接チップを当てて測ります。

【細隙灯(さいげきとう)検査】

診察室に入ると必ずする検査です。主に眼の前の方(結膜、角膜、水晶体など)の状態を顕微鏡で拡大して診ています。

患者さんにとっては少しまぶしく感じる検査です。

【眼底(がんてい)検査】

瞳孔から眼の奥に光を入れて、眼の奥を見る検査です。

眼の奥にある、神経や血管などの状態を診みています。

より詳しく眼の奥を観察する必要がある場合は、目薬で瞳孔を広げてから検査します。

瞳孔を広げた場合は、とてもまぶしくなり、4-5時間ぼやけてしまいます。

健診で眼底検査をするときは、目薬をせず、ただ写真を撮ることが多いのですが、瞳孔を開いての検査は、写真より広い範囲をより細かく見ることが出来ます。

目を洗うことは、目にいいのでしょうか

テレビで、「カップに液体を入れて、目を洗う」商品のCMをよく見かけます。

目が清潔になり、眼病予防にもなる、と宣伝しています。この商品、本当に目にいいのでしょうか。

結論から言いますと、お勧めできません。

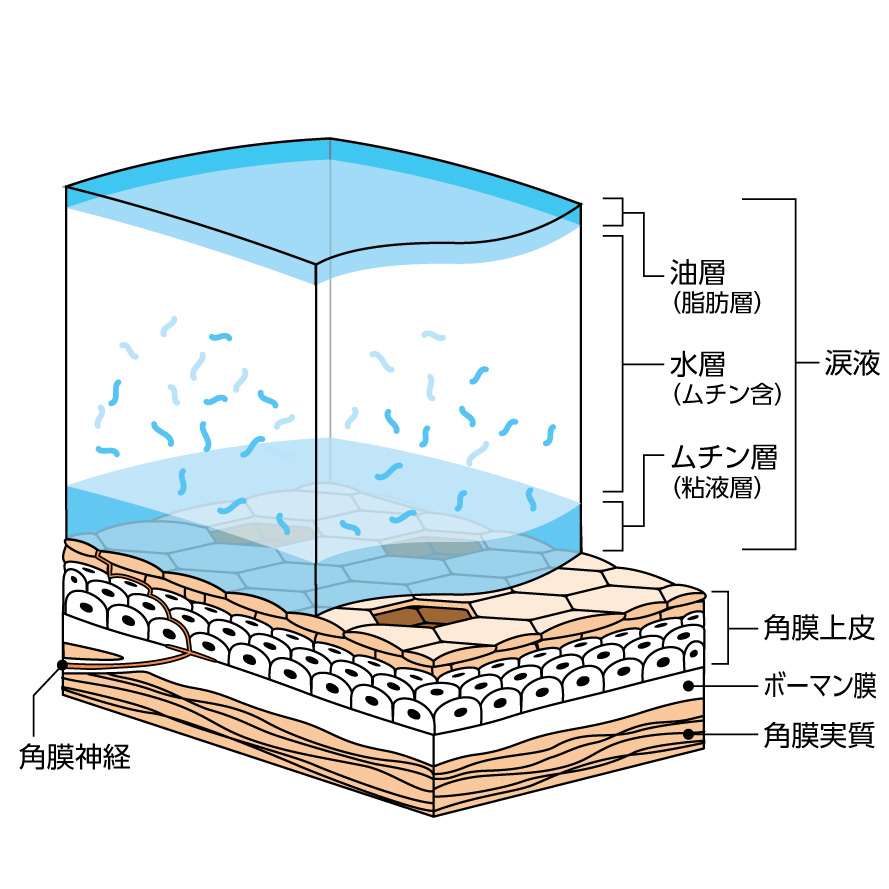

涙は次の3つの成分が含まれていて、それぞれに役割があります。

①油層:目の表面に油の膜を作り、涙の蒸発を防ぐ

②水層:アミノ酸やブドウ糖の他、感染を防ぐリゾチームなどを含む

③ムチン層:目の表面に涙をつなぎとめる

目はこれらの3層に覆われ、しっかり守られています。

目を洗うと、これら三層の成分をわざわざ洗い流してしまうことになります。

その結果、乾燥したり、感染に弱くなったり、さまざまな不都合が生じやすくなるのです。

それでも、ほこりっぽい環境で仕事をしている等の理由で、点眼をしたい時もあるかと思います。その場合は、涙の成分にに近い「人工涙液」を使うことをお勧めします。人工涙液は薬局(ドラッグストアでも)で購入できます。

いずれにしても、過剰な点眼や洗眼は、かえって目を傷めますので、控えたほうがよいでしょう。

目の前に虫や糸くずのような浮遊物が見えたとき

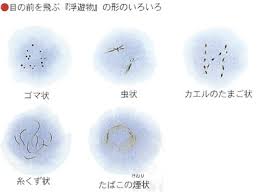

明るい所や白い壁、青空などを見つめたとき、目の前に虫や糸くずなどの「浮遊物」が見えることがあります。

まばたきをしても目をこすっても消えませんが、暗いところだと気にならなくなります。

このような症状を『飛蚊症(ひぶんしょう)』と呼びます。

飛蚊症の多くは生理的なもので健康な目に起こります。

ただ、網膜の病気や目の中の出血など、大きな病気の初期症状として飛蚊症が現れる場合もあります。

飛蚊症を初期症状とする病気は、放っておくと重い視力障害をひきおこすこともあるため、いずれも早期治療がとても大切です。

飛蚊症が現れたり、数が増えたり、形が変わったりした場合は、できるだけ早くに眼科医に相談してください。

学校で視力低下を指摘されたら?

4月になり、学校で視力検査が行われる時期になりました。

学校で視力低下を指摘された場合は、眼科を受診するように言われますね。

視力低下の原因は、近視、乱視、遠視、仮性近視などの屈折異常や、ときには弱視などの治療が必要な病気も考えられますので、眼科での検査が必要です。

視力低下の原因を調べるために、当院では、しばしば目薬による精密検査を行っています。

この点眼薬は、目の緊張をとり、瞳孔を開く作用がありますので、目がぼやけたり、まぶしくなったりしてしばらく見えにくくなります。

お子さんの目の状態を知るために大切な検査です。

ご協力よろしくお願いします。

目薬をさした後、目をパチパチしてはダメ?

目薬をさした後に、パチパチとまばたきをする方も多いと思います。目の表面全体に目薬が行きわたるような気がして、一見いいように思うのですが、そうではありません。

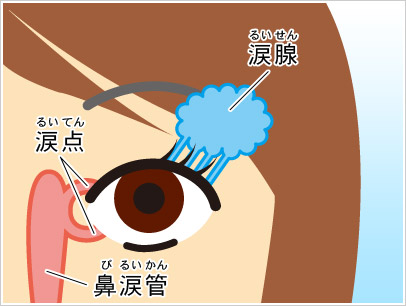

まばたきをすることで、目薬が涙とともに涙点に吸収され鼻涙管を通りのどに流れ込んでしまいます。

目薬をした後は、目頭を軽く押さえながら1~2分間目を閉じるようにして下さい。

子どもに眼帯は要注意!!

生まれたばかりのあかちゃんの目は、明るいか暗いかぐらいしか分かりません。

毎日ものを見ることにより目が適切な刺激を受けて視力が発達していき、6歳ごろには大人と同じくらいの視力になります。生まれてから小学校低学年ころまでに、視機能は著しく発達するのです。

この視機能が著しく発達する時期に眼帯等で片目を覆ってしまうと、もう片方の覆っていない眼で見る癖がついてしまいます。それにより、覆われた方の目の発達が止まったり、視力が低下してしまい弱視になる可能性があります。弱視とは眼鏡をかけても視力が出ない状態です。

数日でも眼帯をしてしまうと弱視になる可能性があります。視力の発達途上期である10才までは、安易に眼帯をしないようにしましょう。

**眼帯をする場合には眼科医の診察を受けてください。

眼の病気について

私たちは日常生活の大部分を視覚に頼って行っています。

また、視力に係わる以外にも私どもの医療の対象となる病気は沢山あります。その主なものを簡単に紹介しましょう。(細かい病状はその方によりそれぞれ異なりますので詳しい説明は直接医師に相談してください。)

| 近視 | 近視は眼球の奥行きが長い(眼球が大きい)ことが原因です。 そのため遠くをはっきり見るためには凹レンズ(メガネやコンタクトレンズ)が必要です。 |

| アレルギー性 | ある特定の物質に対して過敏に反応することをいい、原因となる物質を「アレルゲン(抗体)」と呼んでいます。 花粉症もその1例です。 |

| 白内障 | 白内障とは、眼の中にある水晶体という器官が白く濁る病気です。 カメラのレンズが曇って写真がうまく写らないのと同じで、白内障になるとものが霞んで見えることになります。 |

| 緑内障 | 人間の眼の中には房水と呼ばれる液体が循環しており、眼の中の器官に栄養を供給しています。 この房水の吸収が悪くなるのが緑内障です。急性の緑内障発作は頭痛や痛みをともないますが、 慢性に経過するものでは症状のない方がほとんどです。 |